Success Story

INPEX

Table of Contents

石油インフラを担うグローバル企業の財務戦略

– 海外金融子会社設立の壁を乗り越えた改革 –

エネルギーの「上流部門」を手掛ける日本最大の石油・天然ガス開発企業であるINPEX。グループ財務のさらなる高度化に向け、シンガポールに金融子会社設立を決断した。しかし、既存の仕組みでは対応困難な課題に直面。解決のために白羽の矢を立てたのが、キリバのクラウド型グローバル財務管理プラットフォームだ。

財務・経理本部

財務ユニット

資金グループ

高津憲佑氏

資材・情報システム本部

情報システムユニット

ビジネスソリューショングループ

伊藤雅俊氏

資材・情報システム本部

情報システムユニット

ビジネスソリューショングループ

コーディネーター

須藤幸治氏

Singapore PTE. LTD.

ディレクター

池田幸代氏

INPEX は、原油や天然ガスを探り当てる探鉱から、商業開発、石油元売会社や電力・ガス会社への原油・ガス販売までの、いわゆるエネルギーの「上流部門」を手掛ける日本最大の石油・天然ガス開発企業だ。新興国の経済成長などによるエネルギー需要の拡大が見込まれる中、20 カ国以上で約 70 のプロジェクトを展開。併せて、再生可能エネルギーを含む新エネルギー開発を推進することで、世界のエネルギー需要に応え、社会にとってかけがえのないリーディングエネルギーカンパニーとなることを目指している。

そんな同社はグループ業務の円滑な遂行のために、以前からキャッシュプーリング(資金の自動的な集約・分配)を活用してきた。具体的には、東京本社のヘッダー口座と、約 60 社の国内外のグループ企業が利用する約100 のサブ口座を接続し、余剰資金をヘッダー口座に集約。併せて、システムで各口座の入出金データを収集し、INPEX の会計システムに取り込むことで、資金状況の日次での一元把握やINPEX をヘッダーとするインターカンパニーローンなどに役立ててきたのだ。

既存のプーリングに潜むいくつもの課題

ただし、「当社のプーリングの仕組みには課題も残されていました」と、財務・経理本部 財務ユニット 資金グループの高津憲佑氏は語る。その 1 つが、入出金データを会計システムに取り込む際に、人手でのデータの加工作業が発生していたことである。

「これほどの口座数ともなれば、データ登録だけでも一苦労です。加えて、取引行ごとにシステムが並立し、個別に加工作業が発生して事務方の負担もそれだけ大きくなっていました」(高津氏)

また、人手での作業ではミスの完璧な防止も難しく、修正作業がしばしば発生することで事務方の手をさらに煩わせてもいた。

一方で、INPEX は 2016 年、グループファイナンス業務のより効率的な集中管理体制の構築と、アジア・オセアニア地域のプロジェクトでの財務業務のサポート体制強化を目的とした金融子会社「INPEX Financial Services Singapore PTE. LTD.」(IFSS) の設立を発表。これは、財務業務の高度化に向けた経営判断であったが、これによりプーリングのヘッダーが本社からシンガポールのIFSS に移る。それによって、新たな難題も持ち上がった。

「IFSS がプーリングのヘッダーとなれば、インターカンパニーローンが国境を越えたものとなり、国内法人間の取引であれば考慮が不要だった支払利息の源泉税への対応が必要となります。ただし、従来のシステムには源泉税の計算機能までは用意されておらず、このままでは事務管理上、円滑な業務移管は到底困難だと判断されたのです」(高津氏)

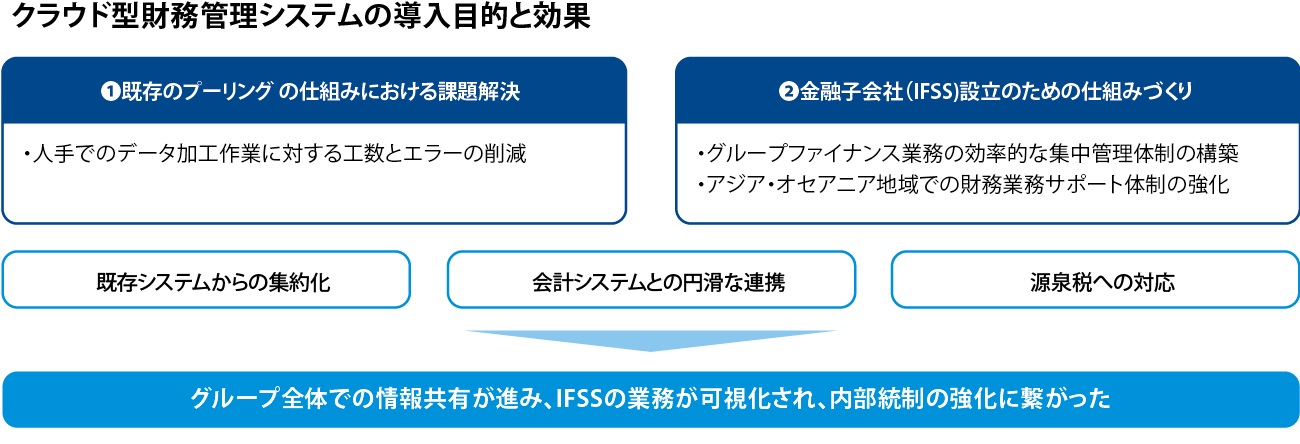

そこで財務部門では、そのための仕組みを実現し、さらに、手作業に起因する従来業務の非効率さを解消するためにも、既存の資金管理業務を支えるシステムの見直しが不可欠と判断。そのための作業を 2016 年 10 月から開始したのである。

必要な機能を短期間で実装する現実解

INPEX が求めたのが、(1) 既存システムからの集約化、(2) 会計システムとの円滑な連携、(3) 源泉税への対応、の 3 つを柱とする Treasury Management System (TMS) の構築だ。その方策には会計システムの改修もあるが、「最初から選択肢にもなりませんでした」と話すのは、資材・情報システム本部 情報システムユニット ビジネスソリューショングループの伊藤雅俊氏だ。

「確かに機能を会計システム側の別モジュールで追加する手もありました。ただし、そのためには影響範囲が大きいことから多額のコストが見込まれる事に加え、少なからぬ手間と時間を要します。INPEXの新事業年度が始まる 2017 年 4 月から IFSS がグループファイナンス業務を開始することはすでに決定事項であり、残された期間を考えれば現実的な策ではありませんでした」(伊藤氏)

こうした中で INPEX が着目したのがクラウド型 TMS(財務管理システム)だ。クラウドであれば現地にオンプレミス環境を整備することなく、国内での作業により短期間に導入できる。加えて、東京本社からも容易にアクセスできることで、地理的に離れた IFSS の業務の可視化にも役立つと判断された。

これらを踏まえ、INPEX では財務部門と IT 部門が共同でツールの選定作業を推進。その間には 6 種類以上のツールが俎上(そじょう)に上ったという。そして 2016 年 12 月、最終的に白羽の矢が立ったのが、キリバが提供するクラウド型グローバル財務管理ツール「キリバ・エンタープライズ」であった。

実績とサポート、連携の容易性が決め手に

要件の全てを満たす製品は実はキリバ以外にもいくつか存在したという。そうした中での選定理由として、高津氏がまず挙げるのが銀行連携や企業導入における豊富な実績だ。

「グループファイナンスの基盤となるだけに、ツール選定では機能に加え、過去の実績も信頼性の面から重視しました。その点、キリバは 1000 以上の銀行との連携実績があり、グローバルで 1300 社以上、日系企業だけでも約 40 社に採用されるなど、数多くの実績がありました。」(高津氏)

また、会計システムとの連携にも優れていたという。INPEX では IFSS への業務移管後、グループ内での貸借を把握できるよう、新ツールと会計システムとの間で仕訳データを連携させる計画であった。その実現には会計システムと同様のデータ項目を新ツールにも保持させる必要があるが、会計システムの伝票データが保持する項目が非常に多く、対応のために会計システム側の改修がいずれのツールでも不可欠であったという。「対して、キリバであれば、連携用コネクターを用意することで改修を最小限に抑えられ、手間とコストをそれだけ抑えらました」と、資材・情報システム本部 情報システムユニット ビジネスソリューショングループ コーディネーターの須藤幸治氏は頬を緩ませる。

加えて、キリバの支援体制も高く評価したという。短期間での確実な作業完了には、導入時の疑問やトラブルに対するベンダーからの適切で迅速なサポートが鍵を握る。

「キリバでは日本語や高いスキルを備えた技術者によるサポート体制が整備されており、それだけ手厚い支援を期待できました」(高津氏)

導入作業に着手したのは 2017 年 1 月のこと。以後、財務部門がキリバのマスター作成、IT 部門が会計システムとの連携や銀行との接続を担当することで、キリバのサポート部隊、さらに銀行の IT スタッフも巻き込みつつ作業は急ピッチで進められた。その間、連携用コネクターの開発で多少の苦労もあったものの、大きなトラブルなく作業は完了。その後のテストを経て 2017 年 4 月、キリバ・エンタープライズを基盤とする新たな資金管理の仕組みがついに本番稼働を開始したのだ。

経営の求めに応えるグループ財務のインフラに

新たな仕組みではキリバが銀行から配信される入出金データを自動的に取り込み、会計システムとデータ連携を実施することで、会計システムへの人手での登録作業は一掃されている。

IFSSでグループファイナンスを統括する池田幸代氏は、次のように語る。

「その効果は、社員の作業負荷の軽減として明確に表れており、今ではより少ない社員で業務を回せるようになっています」

また、キリバの利息精算機能により源泉税の問題も解消され、IFSS への財務業務の移管も問題なく完了。グループ全体での情報共有が進み、IFSS の業務も可視化されることで、内部統制の強化にもつながっているという。

IFSS の辻佳尚氏は、次のようにその意義について説明する。

「グループファイナンスの基本的な業務フローは、IFSS への業務移管の前後でそれほど変わりはありません。ただし、キリバによる新たな仕組み抜きには IFSS への業務移管は難しく、その意味で、キリバは与えられた課題への“解”そのものにほかなりません」

INPEX ではその後、「為替売買、定期預金の台帳・決算管理」「資金繰り見込み管理」「為替予約の時価評価」を目的とした追加開発を 2018 年末までに3度実施。これにより、グループ資金のより緻密な把握を通じて、例えば資金管理業務において入出金予定を踏まえたより適切な判断も可能になった。一方で、取引行のシステム刷新に伴う、想定外の TMS の改修も発生したが、キリバのサポートにより、問題なく対応を完了できているという。

財務・経理本部 財務ユニット 資金グループ コーディネーターの永滝純氏は、今回のプロジェクトを振り返った上で将来を次のように展望する。

「当社は(グループ財務を支える)大きなインフラを欲していました。今回導入したキリバの TMS システムは、その一翼を担う、当社財務活動のベースとなる存在と言えます。その整備にあたり、多様かつ親身なキリバのサポートは大いに役立ちました。今回のシステムは当初目標の機能を実装したことで開発を完了します。ただ、今後もキリバにはわれわれのパートナーとして、各種システムの整備で協力を仰げればと考えています」